Berechnungstools und die Suche nach der idealen Kornform Obwohl die Ergun-Gleichung schon 1952 aufgestellt wurde, ist sie immer noch die am häufigsten verwendete Berechnungsmethode für den Druckverlust in Schüttungen. Der Vorteil der Ergun-Gleichung ist ihre Einfachheit, der Nachteil der, dass auch sie schüttungsspezifische Konstanten enthält, die sich wiederum nur aus Druckverlustmessungen ableiten lassen. Das fällt allerdings gelegentlich unter den Tisch. … [Weiterlesen...]

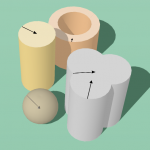

Druckverlust in Schüttungen, Teil 1: Formen von Zeolithpellets

Das obenstehende Bild stammt von meiner Website. Zu sehen sind diverse Zeolithe 3A in verschiedenen Körnungen. Die eigentlichen Zeolithpartikel sind nur ca. 1 µm groß und werden mit einem tonhaltigen Bindemittel in Form gebracht. Das ist eine Kunst für sich, soll aber hier nicht das Thema sein: Heute geht es um die äußere Form. - Ganz rechts sind kleine Kugeln, wie sie z. B. im Isolierglasbereich eingesetzt werden. Die anderen Kugeln werden für verschiedene Anwendungen angeboten (für die der Binder dann auch optimiert ist), etwa zur Lösemitteltrocknung, in Kältemittelkreisläufen etc. Das zweite Glas von rechts enthält Stäbchen statt Kugeln. Es gibt aber auch noch ausgefallenere Formen: … [Weiterlesen...]

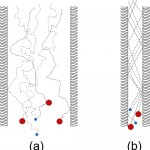

Knudsen-Zahl, Knudsen-Strömung

Das Phänomen der Knudsen-Strömung wurde 1907 - 1908 von dem dänischen Physiker Martin Knudsen untersucht (nicht zu verwechseln mit dem Fußballspieler Martin Knudsen). Die ursprüngliche Versuchsanordnung war eine Zelle, in deren Wand ein kleines Loch war und die eine flüchtige Probe enthielt (eine Abbildung ist z. B. im Zusammenhang der Beschreibung eines Knudsen-Effusions-Massenspektrometers zu sehen). Bei ausreichend hohem Druck strömte das eingeschlossene Gas wie erwartet aus der sog. Knudsen-Zelle, der Fluss proportional zur Druckdifferenz, oder wenn keine Druckdifferenz vorliegt, nach den Gesetzen der Diffusion in Richtung des Konzentrationsgradienten. Bei sehr kleinen Drücken jedoch ändern sich die Verhältnisse. Ursache dafür ist das Verhältnis von mittlerer freier Weglänge der … [Weiterlesen...]

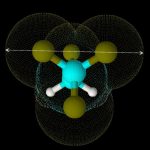

Kinetischer Durchmesser und Molekularsieb-Effekt

Warum diffundiert Sauerstoff schneller aus einem Gummireifen als Stickstoff? Warum lässt sich in bestimmten Zeolithen para-Xylol von den anderen Isomeren abtrennen? Ein wichtiger Einflussfaktor, wenn auch nicht die ganze Antwort, liegt im kinetischen Durchmesser der Moleküle. Für den kinetischen Durchmesser findet man stark abweichende Angaben in verschiedenen Datenquellen, und tatsächlich schwankt der ermittelte Durchmesser nach Art der Bestimmungsmethode. Schließlich gibt es keine Pico-Schieblehre, die man an die Moleküle halten könnte. Und selbst wenn es sie gäbe, so sind Atome und Moleküle keine harten Gebilde, sondern diffus begrenzt, wie von der Elektronenwellendichtefunktion beschrieben. … [Weiterlesen...]

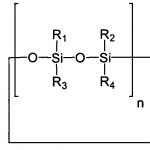

Siloxane aus Gasen holen

Entgegen einer weitverbreiteten Meinung werden Siloxane nicht nur in Kosmetikprodukten angewendet, sondern auch in "ernsthaften" Anwendungen, zum Beispiel zum Hydrophobieren von Baustoffen wie Beton (wer sich dafür interessiert, findet Quellen genug in der Publikationsliste des Fraunhofer-Informationszentrums Raum und Bau IRB) in der Textilindustrie zum Reinigen und Ausrüsten von Fasern in der Lebensmittelindustrie (z. B. zur Entschäuming bei der Kelter). Über Abwasser und die Kläranlage ins Faulgas gelangen Siloxane jedoch hauptsächlich durch Pflegemittel für Haut und Haare. Was ist so problematisch an den Siloxanen, und wie kann man sie aus Gasströmen beseitigen? … [Weiterlesen...]

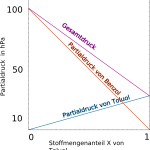

Den Dampfdruck berechnen Teil 2 – Mischungen und Lösungen

In Produktion und Umwelttechnik hat man es öfter mit Mischungen als mit reinen Flüssigkeiten zu tun. Man möchte etwa vorhersagen, wie stark die überstehende Gasphase eines Wäschersumpfs oder einer Kondensatfalle beladen sein wird, ob es zu UEG-Überschreitungen etc. kommen kann. Leider sind die Dampfdrücke einer Mischung viel schwieriger zu berechnen als die Dampfdrücke reiner Stoffe. Gute Chancen, den Dampfdruck einer Komponente in einer Mischung zu berechnen, hat man eigentlich nur bei binären, bestenfalls noch ternären Mischungen. Das schränkt die Verwendbarkeit der Berechnungen ein auf Fälle wie definierte, einfache Formulierungen, z. B. ein wasserhaltiges Lösungsmittel Kreislaufwasser aus Wäschern für nur eine Abluftkomponente definierte Lösemittelmischungen. Medien wie etwa … [Weiterlesen...]

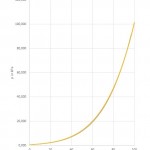

Den Dampfdruck berechnen Teil 1 – reine Flüssigkeiten

Antoine- oder August-Gleichung, die Clausius-Clapeyron-Gleichung, das Raoult'sche und das Henry-Gesetz - während es relativ aufwändig und gelegentlich unmöglich ist, den Dampfdruck einer Flüssigkeit, einer Lösung oder einer Mischung thermodynamisch exakt zu berechnen, gibt es zahlreiche Näherungsrechnungen für verschiedene Fälle. Dieser Beitrag soll ein wenig Durchblick durch das Chaos bringen mit Teil 1 - Dampfdrücke von reinen Flüssigkeiten Teil 2 - Dampfdrücke von Lösungen und Gemischen … [Weiterlesen...]