Wenn Wasser mit organischen Verbindungen verunreinigt ist, wird es gewöhnlich gestrippt oder destilliert. Manchmal kann man auch über eine Einweg-Adsorbensschicht filtrieren, wobei dann die Verunreinigungen am Filtermaterial hängenbleiben.

Gelegentlich gibt es auch die Möglichkeit, das Wasser mit nicht wassermischbaren Lösungsmitteln zu extrahieren. Dieser Vorgang erfordert keine Erwärmung und man gewinnt eine organische Verbindung in leichter zugänglicher Form im organischer Lösung zurück. Es bietet sich auch an, wenn organische Verbindungen (z. B. Milchsäure) durch Fermentation in wässriger Lösung hergestellt wurden und nun isoliert werden sollen.

Wie kann man überschlagen, welche Dimensionen ein solches Extraktionsverfahren hätte? Wie viele Stufen braucht man, wie viel Extraktionsmittel, und zu welchen Endkonzentrationen kann man gelangen?

Quo vadis, oh Molekül?

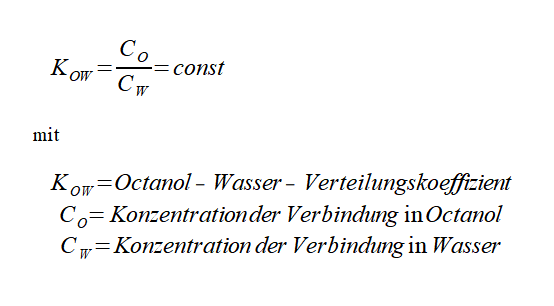

Für eine vorgegebene Verbindung, die sich zwischen Wasser und einem nicht wassermischbaren Lösungsmittel verteilt, gilt ein Verteilungsgesetz:

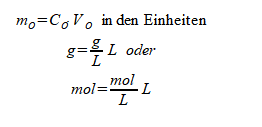

Meistens wird in den Tabellenwerken der dekadische Logarithmus log KOW angegeben. Ist zum Beispiel Log KOW = 1,46, dann ist der Verteilungskoeffizient gleich 28,84, das bedeutet, die Konzentration in der organischen Phase wird, wenn sich das Gleichgewicht einmal eingestellt hat, immer 28,84 mal so hoch sein wie in der wässrigen Phase. Wie viel der Verbindung sich in der organischen Phase befindet, hängt somit von deren Volumen V ab. Es gilt für die Menge des in der organischen Phase gelösten Stoffes:

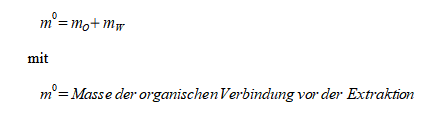

Als drittes muss noch der Massenerhalt beachtet werden. Wenn eine wässrige Lösung mit organischem Lösungsmittel vermischt wird und ein Teil der gelösten Substanz in das Lösungsmittel übergeht, ist in der Summe immer noch genauso viel da wie vorher.

Das Extraktionsverfahren

(Wem das Prinzip der Gegenstromextraktion geläufig ist, kann diesen Abschnitt getrost überspringen.)

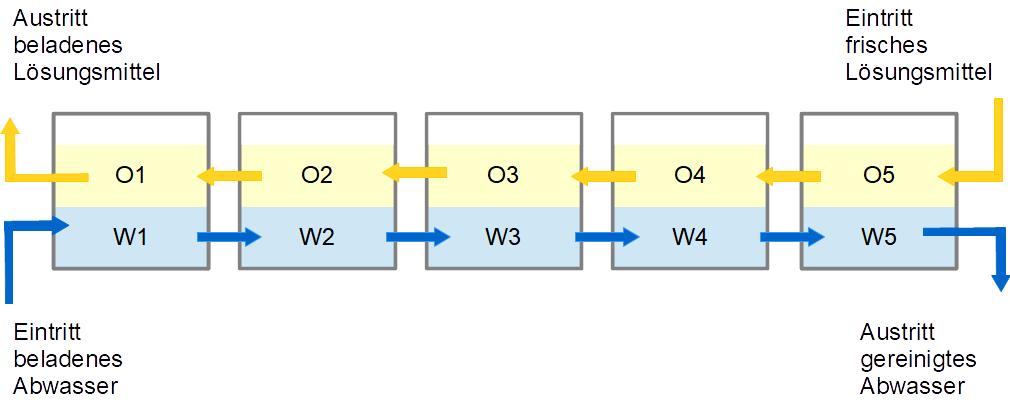

Um eine Extraktion möglichst vollständig hinzubekommen, wird nicht auf einmal mit der vollständigen Menge an Lösungsmittel extrahiert, sondern im Gegenstrom mit mehreren Teilmengen. Anfangs wird die Anlage mit reinem Wasser und reinem Lösungsmittel vorgefüllt, dabei wird bereits die erste Portion verunreinigtes Abwasser in Behälter 1 eingeschleust. Extraktionsmittel und Abwasser werden aneinander vorbeigeführt. Bei n Stufen hat die Anlage nach n Extraktionsschritten ihren stationären Zustand erreicht und die Konzentrationen in den Behältern ändern sich nicht mehr, wenn sich die Konzentration im zulaufenden Abwasser nicht ändert.

Das rohe beladene Abwasser tritt in den Behälter 1 ein und wird dort mit dem Lösungsmittel extrahiert, das schon n -1 Extraktionsschritte hinter sich hat, also ebenfalls gewisse Mengen der Verunreinigung enthält. Danach läuft das abgereicherte Abwasser in den Behälter 2 und wird mit organischem Lösungsmittel extrahiert, das n – 2 Extraktionsschritte hinter sich hat, also ebenfalls beladen ist, aber nicht so stark wie das Lösungsmittel in Behälter 1. Erst in Behälter 5 wird das Abwasser mit reinem Lösungsmittel kontaktiert.

Ablauf der Extraktion

Zu Anfang sind die Behälter nicht leer, sondern werden mit reinem Wasser und reinem Lösungsmittel vorgefüllt. Danach wir die erste Portion beladenes Wasser in W1 eingefüllt, alle anderen Wasserportionen wandern eine Stelle „stromabwärts“. Dann wird einmal kräftig durchgerührt, die Phasentrennung abgewartet und die beiden Phasen getrennt abgeführt. Die Extraktion findet naturgemäß nur im Behälter 1 statt, da die anderen Wasserphasen ja noch keine organischen Bestandteile enthalten.

Danach wandert W1 zu W2, W1 wird mit frischer beladener Lösung gefüllt und O1 wird aus dem System entnommen: Alle organischen Flüssigkeitsmengen wandern eine Nummer nach unten.

Das Modell in Excel

Nach fünf Schritten hat das System einen Zustand erreicht, der sich nicht mehr ändert. Man kann nun in Excel die Massenbilanz und die Gleichgewichtseinstellung für jeden Behälter, fünf mal nacheinander, lösen und erhält dann in W5 bzw. O1 die Endprodukte des Verfahrens. Die Zuflüsse sind dabei jeweils die Abflüsse aus der vorhergehenden Stufe. Wie das aussieht, zeigt folgendes Schema.

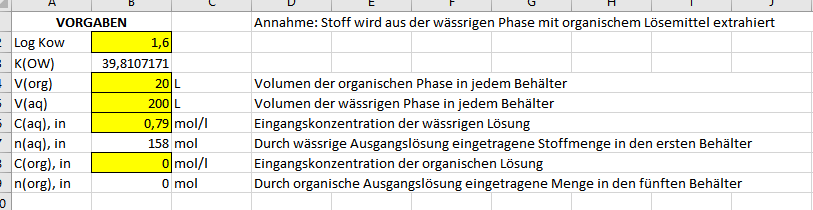

Für das oben abgebildete Beispiel wurden die folgenden Vorgaben angegeben:

Ausgefüllt werden nur die gelben Felder. Man beachte, dass das Volumen der organischen Phase nur 1/10 der wässrigen Phase beträgt. Dies ist möglich, weil der log KOW recht groß ist, d. h. die organische Substanz wird stark bevorzugt von der organischen Phase aufgenommen, und es ist möglich, ein Konzentrat herzustellen.

Für die Berechnung werden die entlang der Pfeile „ankommenden“ Stoffmengen summiert und nach dem Massenverteilungsgesetz auf die wässrige und die organische Phase aufgeteilt.

Was nicht berücksichtigt wurde

Schlechte Phasentrennung

Manchmal teilt sich die Flüssigkeitsmischung in wenigen Sekunden in eine wässrige und eine organische Phase, mit einer sauberen Grenzschicht. Oft jedoch dauert die Trennung viele Minuten und liefert keine vollständig getrennten Phasen. Manchmal bildet sich an der Grenzfläche sogar eine undefinierbare, schaumig aussehende Zwischenschicht.

Für diese Berechnung wurde eine vollständige Gleichgewichtseinstellung angenommen, man kann jedoch – für Systeme, in denen die Phasentrennung nur sehr langsam vor sich geht – auch noch einen Faktor einfügen, etwa 0,8, der die Vollständigkeit der Trennung angibt. Diesen muss man experimentell ermitteln, indem man die Extraktion per Hand ausführt und dann die Konzentrationen in den beiden Phasen nach einer vorgegebenen Zeitspanne (z. B. 30 min) mit einer geeigneten Methode bestimmt.

Eventuell ist dieser Faktor auch abhängig von den Konzentrationen und sollte daher mit verschiedenen Konzentrationsverhältnissen bestimmt werden.

Konzentrationsgrenzen

In diesem Beispiel steigt die Konzentration des zu extrahierenden Stoffes in der organischen Lösung stark an. Es kann sein, dass man rein rechnerisch Löslichkeitsgrenzen überschreitet. Die weitere Extraktion mit einer bereits gesättigten Lösung ist natürlich nicht möglich.

Man kann – auch wenn es kompliziert ist – solche Begrenzungen in die Excel-Tabelle einbauen. Einfacher ist es wahrscheinlich, das Ergebnis zu überprüfen und die Vorgaben anzupassen, bis man keine Überschreitung mehr erhält.

Das Ergebnis

In Schritt 5 in Abb. 2 kann man die endgültigen Konzentrationen in den wässrigen und organischen Phasen erkennen. Die wässrige Phase ist fast vollständig von der organischen Verbindung befreit. Ganz vollständig kann sie niemals gereinigt werden, aber die Austrittskonzentration ist nur noch 0,00026 mol/l. Die organische Verbindung, die mit 0,79 mol/l in der wässrigen Lösung vorlag, ist nun, in der organischen Lösung, auf 7,652 mol/l aufkonzentriert.

Tabelle haben?

Es gibt noch einige andere mögliche Bedingungen, die nicht in der Tabelle implementiert sind. Daher möchte ich die Tabelle nicht zum allgemeinen Download anbieten. Sie können mir jedoch schreiben und mir Ihre Aufgabenstellung schildern. Wenn die Tabelle geeignet ist, schicke ich sie Ihnen zu, und eventuell können noch Anpassungen gemacht werden, um sie für Ihre Fragestellung tauglich zu machen.

Schreibe einen Kommentar